Sei in: News » Arte e Cultura » Quando Amintore Fanfani scriveva di arte barocca e di Santa Teresa D'Avila, di Pierfranco Bruni

Quando Amintore Fanfani scriveva di arte barocca e di Santa Teresa D'Avila, di Pierfranco Bruni

10/07/2020, 17:13 | Arte e Cultura

Tra il pittore El Greco e santa Teresa D'avila insiste una metafisica del profondo che nasce sì dal mistero sacrale e da una ontologia che non diventa teologia bensì ricerca di assoluto.

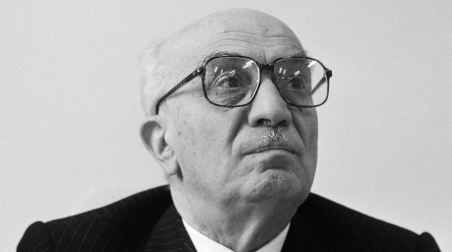

A sottolineare un legame tra l'artista e la mistica è stato Amintore Fanfani.

Sì proprio Fanfani, in un tempo in cui la politica era anche cultura.

Credo che tre presenze siano fondamentali in un Rinascimento Barocco che ha come chiave di lettura l'anima Teresiana con il suo Castello o Palazzo, appunto, dell'anima. Ovvero Dante Alighieri, Raffaello e Tiziano. Viene allontanata dal tempo cosmos la dissolvenza e la cristocentricità prende il sopravvento come dimensione del Verbo incarnato.

La pittura si incontra con la parola. Il rivoluzionario gesto di un impressionismo non nutrito di manierismo imprime una forza energetica agli scuri di El Greco. La provvidenza è sempre profezia del domani che conduce, dopo la notte - morte, al chiaro stellare. Il cielo stellato è nella metafora delle "stelle danzanti".

Dante è una costante che diventa passeggero inquieto tra la cristianità teologica e il mistico viandante. In un saggio, appunto, di Amintore Fanfani dal titolo: "Il Greco e Teresa D'Avila" del 1986 per Rusconi, il pittore greco - spagnolo e la mistica e Santa Teresa vivono una empatia in cui la figura di Cristo resta centrale come modello religioso, certamente, ma anche come uno scavo spirituale in cui corpo e anima sono redenzione e contemplazione. Il testo di Fanfani è stato tradotto in diverse lingue.

Il Cristo di El Greco è il pensiero dominante di una dimensione cosmica. In una tale dimensione il viaggio escatologico di Dante si mostra tutto proprio attraverso la figura - personaggio di Beatrice. I fedeli d'amore stilnovisti sono la luce e il colore che inebria un antinaturalismo spirituale la cui arte è un vissuto di idee e mistero.

Sia El Greco che Teresa D'Avila assurgono alla mirabile visione o alle visioni che si trovano in De Unamuno come avrebbe detto Maria Zambrano. Un immaginario in cui si trovano sia Ficino che Gongora.

Fanfani riferendosi a El Greco scrisse: "... Greco riesce ad essere nella pittura ciò che i grandi scrittori mistici rappresentano nella letteratura". Proprio vero. Porta la pittura a divinità. Personaggi che si identificano in umani e divini. Ovvero la spada e la Croce.

L'umano e il divino, dunque. Nel cerchio magico degli Infiniti di fede che Dante ha segnato nelle circonferenze e nei tondi nel tracciato labirinto della santità di una teologia mistica alla quale si approda in una trascendenza del divino in cui su cerca il cammino della perfezione.

Raffaello creò dalle Madonne le donne. El Greco cercò il volto di Cristo negli uomini camminanti. La Croce rimase la perfezione del senso e degli orizzonti in Santa Teresa D'Avila.

In Dante il misticismo è una rivoluzione indissolubile.

In Teresa D'Avila la presenza di Dante è l'immensità degli Infiniti. Quel sigillo di Cristo è inciso nel suo essere: "...da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra due anni portarno".

Proprio questo "Paradiso" del Canto XI della "Commedia" trova in Teresina il volto francescano di una Trascendenza che recita l'esistenza metafisica di un volto incavato di El Greco e la divina visione della trasfigurazione raffaellita è il segno mancante di un viaggio di senso. Il tutto in un mosaico che ha la voce di San Giovanni della Croce.

Una fisionomia che non è fenomenica ma mistica. Sempre mistica. Appunto una Trascendenza che non smette di essere Trasfigurazione.

La questione trinitaria è una coerenza che sembra una pittura con versi tra Dante e El Prado. Perché i pensieri restano sempre vissuti "sull'amore di Dio". Dio Trino ha il passaggio della divinità del passaggio delle cantiche dantesche le quali sono proprio quella mirabile visione delle Madonne di Raffaello.

La Trinità è una Espressione del Tempio sacro nelle giornate diaristiche di Santa Teresa che traducono il vero di Dio di Dante del Paradiso. Il tramite di Raffaello, di El Greco e di Santa Teresa sono un appartenere divino alla "Commedia".

Un viaggio in cui l'Assoluto è mistero nel sacro e il sacro è la misericordia della visione miracolosa tra arte e parola. Un Verbo unico oltre l'antropologia che non sia antropologia cristiana, ovvero umanista. Nel saggio di Fanfani emerge tutto ciò.

Credo che tre presenze siano fondamentali in un Rinascimento Barocco che ha come chiave di lettura l'anima Teresiana con il suo Castello o Palazzo, appunto, dell'anima. Ovvero Dante Alighieri, Raffaello e Tiziano. Viene allontanata dal tempo cosmos la dissolvenza e la cristocentricità prende il sopravvento come dimensione del Verbo incarnato.

La pittura si incontra con la parola. Il rivoluzionario gesto di un impressionismo non nutrito di manierismo imprime una forza energetica agli scuri di El Greco. La provvidenza è sempre profezia del domani che conduce, dopo la notte - morte, al chiaro stellare. Il cielo stellato è nella metafora delle "stelle danzanti".

Dante è una costante che diventa passeggero inquieto tra la cristianità teologica e il mistico viandante. In un saggio, appunto, di Amintore Fanfani dal titolo: "Il Greco e Teresa D'Avila" del 1986 per Rusconi, il pittore greco - spagnolo e la mistica e Santa Teresa vivono una empatia in cui la figura di Cristo resta centrale come modello religioso, certamente, ma anche come uno scavo spirituale in cui corpo e anima sono redenzione e contemplazione. Il testo di Fanfani è stato tradotto in diverse lingue.

Il Cristo di El Greco è il pensiero dominante di una dimensione cosmica. In una tale dimensione il viaggio escatologico di Dante si mostra tutto proprio attraverso la figura - personaggio di Beatrice. I fedeli d'amore stilnovisti sono la luce e il colore che inebria un antinaturalismo spirituale la cui arte è un vissuto di idee e mistero.

Sia El Greco che Teresa D'Avila assurgono alla mirabile visione o alle visioni che si trovano in De Unamuno come avrebbe detto Maria Zambrano. Un immaginario in cui si trovano sia Ficino che Gongora.

Fanfani riferendosi a El Greco scrisse: "... Greco riesce ad essere nella pittura ciò che i grandi scrittori mistici rappresentano nella letteratura". Proprio vero. Porta la pittura a divinità. Personaggi che si identificano in umani e divini. Ovvero la spada e la Croce.

L'umano e il divino, dunque. Nel cerchio magico degli Infiniti di fede che Dante ha segnato nelle circonferenze e nei tondi nel tracciato labirinto della santità di una teologia mistica alla quale si approda in una trascendenza del divino in cui su cerca il cammino della perfezione.

Raffaello creò dalle Madonne le donne. El Greco cercò il volto di Cristo negli uomini camminanti. La Croce rimase la perfezione del senso e degli orizzonti in Santa Teresa D'Avila.

In Dante il misticismo è una rivoluzione indissolubile.

In Teresa D'Avila la presenza di Dante è l'immensità degli Infiniti. Quel sigillo di Cristo è inciso nel suo essere: "...da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra due anni portarno".

Proprio questo "Paradiso" del Canto XI della "Commedia" trova in Teresina il volto francescano di una Trascendenza che recita l'esistenza metafisica di un volto incavato di El Greco e la divina visione della trasfigurazione raffaellita è il segno mancante di un viaggio di senso. Il tutto in un mosaico che ha la voce di San Giovanni della Croce.

Una fisionomia che non è fenomenica ma mistica. Sempre mistica. Appunto una Trascendenza che non smette di essere Trasfigurazione.

La questione trinitaria è una coerenza che sembra una pittura con versi tra Dante e El Prado. Perché i pensieri restano sempre vissuti "sull'amore di Dio". Dio Trino ha il passaggio della divinità del passaggio delle cantiche dantesche le quali sono proprio quella mirabile visione delle Madonne di Raffaello.

La Trinità è una Espressione del Tempio sacro nelle giornate diaristiche di Santa Teresa che traducono il vero di Dio di Dante del Paradiso. Il tramite di Raffaello, di El Greco e di Santa Teresa sono un appartenere divino alla "Commedia".

Un viaggio in cui l'Assoluto è mistero nel sacro e il sacro è la misericordia della visione miracolosa tra arte e parola. Un Verbo unico oltre l'antropologia che non sia antropologia cristiana, ovvero umanista. Nel saggio di Fanfani emerge tutto ciò.

PIERFRANCO BRUNI, VICEPRESIDENTE SINDACATO LIBERO SCRITTORI ITALIANI